Goldene Stickereien neben einer Krone, ein Kleid wie eine Rüstung aus dem 3D-Drucker in einem Raum mit mittelalterlichen Waffen, weißer Seidentaft inmitten von Elfenbein, Prints, die den Tapisserien an den Wänden zu entstammen scheinen … Natürlich war ich beeindruckt, wenn nicht gar überwältigt! Die Rede ist von der Ausstellung Louvre Couture (bis 24. August 2025). Wer sie nicht sehen konnte, dem sei der Film von Loïc Prigent empfohlen: Louvre Couture! Visite privée avec les designers.

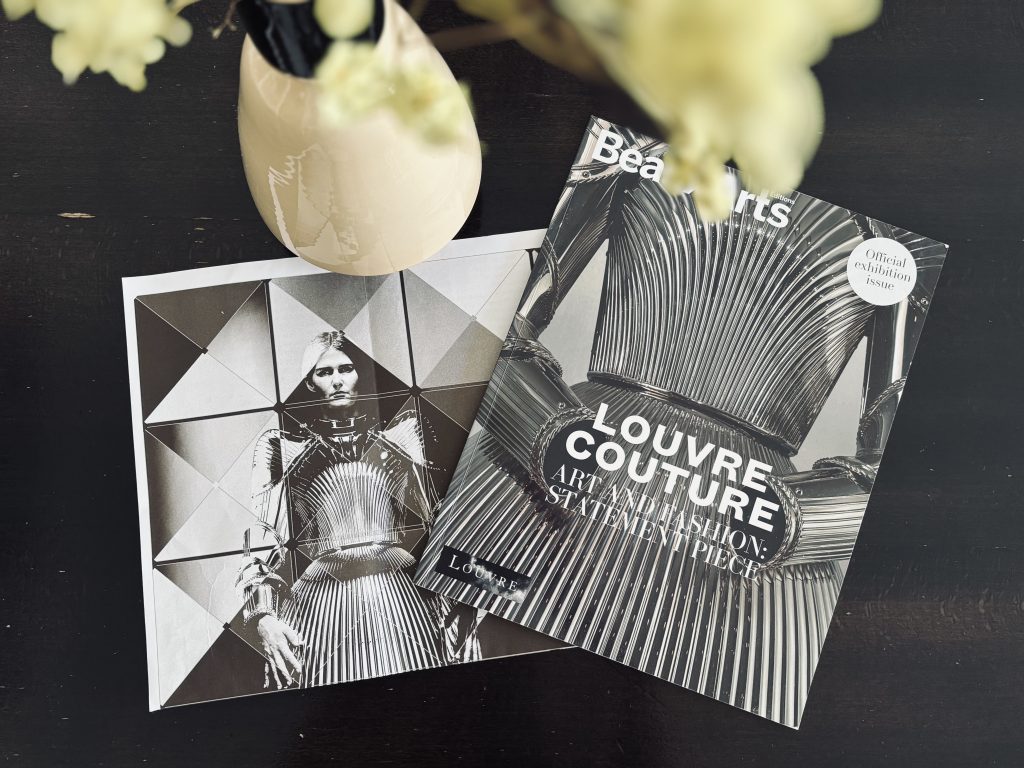

Tatsächlich ist Louvre Couture in mehrfacher Hinsicht eine Schau der Superlative gewesen. Kuratiert von Olivier Gabet, Direktor der Abteilung für dekorative Kunst, zeigte die Ausstellung rund hundert Couture-Stücke – Kleidung sowie Accessoires – im Dialog mit Objekten aus den Sammlungen des Louvre, von byzantinischen Mosaiken über Renaissance-Silber bis zu Empire-Möbeln. Es war ein spektakuläres Unterfangen: Der Richelieu-Flügel (9.000 m²), darunter das Appartement Napoléon III., Inbegriff des höfischen Luxus des Zweiten Kaiserreichs, beherbergte temporär (Haute) Couture aus 60 Jahren. Darunter Entwürfe von Traditionshäusern wie Balenciaga, Dior, Chanel, Yves Saint Laurent und Schiaparelli, über Margiela, Dries van Noten und Alexander McQueen bis hin zu zeitgenössischen Designer:innen wie Iris van Herpen oder Jacquemus.

Mit der Kamera hat Prigent das Louvre-Team und die Designer:innen beim Aufbau der Ausstellung begleitet. Der Film gibt nicht nur einen Einblick in die Schau selbst, sondern auch hinter die Kulissen. Einige der Kleider werden dabei in ihrem Entstehungskontext gezeigt – in den Kollektionen, für die sie entworfen wurden. Prigents Film macht deutlich, wie sehr Louvre Couture für die Beteiligten selbst eine Herzensangelegenheit war: von den stolzen Designer:innen bis zu den Respektsbekundungen unter Kolleg:innen, etwa Dries van Noten und Maria Grazia Chiuri vor einem Kleid von Azzedine Alaïa. Ausschnitte aus Prigents Film liefen während der Ausstellung auch im Louvre.

Die Inszenierung war perfekt, das Zusammenspiel von Mode und Kunsthandwerk verführerisch. Für mich war es sehr inspirierend, Couture in dieser Dichte zu sehen: meisterhafte Stickereien, virtuose Schnittkunst, luxuriöse Materialien, die in Dialog mit der handwerklichen Exzellenz der Louvre-Sammlung traten. Was Gabet, dem Kurator, ohne Zweifel gelungen ist: die Sammlung als Inspirationsquelle für die Gegenwart ins kollektive Bewusstsein zu rücken – auch wenn Jean Paul Gaultier im Film augenzwinkernd gesteht, dass er es „mehr mit Rock als mit Barock“ habe. (Denn meist steht der Richelieu-Flügel im Schatten der Gemäldesammlung mit der Mona Lisa.)

Und doch hat mich beim Gang durch die Räume ein Störgefühl beschlichen. Die Bezüge zwischen den Kleidern und den Objekten der Sammlung waren fast ausschließlich formaler Natur. Was fehlte, war die historische Einbettung. Gerade der Louvre als Ausstellungsort hätte dafür reiche Anknüpfungspunkte geboten: So entstanden die Prunkräume im Zweiten Kaiserreich, in jener Epoche, in der Haute Couture überhaupt erst geboren wurde – gefördert von Kaiserin Eugénie, die Charles Frederick Worth zu ihrem Hofschneider machte. Unter Napoléon III. war Mode nicht einfach Mode, sondern Staatspropaganda in Seide: ein Mittel, um Frankreichs Machtanspruch, wirtschaftliche Stärke und kulturelle Überlegenheit zu inszenieren. Dass der Luxus des französischen Hofes und der Luxus der Marken der Gegenwart nun im selben Raum aufeinandertrafen, ohne dass dies in irgendeiner Form thematisiert wurde, irritierte mich. Da war er, der berühmte Elefant im Raum.

Mode im Museum ist längst ein eigenes Ausstellungsformat geworden, das oft der Logik eines Moodboards folgt und der wechselseitigen Erschließung neuer Zielgruppen dient. (Ich habe bereits [hier], [hier] und [hier] über vergleichbare kuratorische Ansätze geschrieben.) Häufig bleibt es beim formalen Nebeneinander von Mode und Kunst – wunderschön anzuschauen, aber diskursarm. Louvre Couture ist dabei keine Ausnahme.

Im offiziellen Begleitheft zur Ausstellung spricht Gabet von einer „Genealogie des Geschmacks“, die man in Louvre Couture sehen könne. Solche geschmacklichen Spielereien setzen allerdings die entsprechenden Ressourcen voraus. In ihrer Dramaturgie hat mich die Schau an historische Wunderkammern erinnert. Wie dort werden Objekte nicht nach Epochen oder Herkunft angeordnet, sondern nach formalen Reizen und geschmacklichen Vorlieben. Visuelle Wirkung statt historischer Erzählung. Ein Format, das exklusiv und elitär ist: Die Besitzer der Wunderkammern demonstrierten damit ihren Zugang zu seltenen und kostbaren Dingen, die nur wenigen vorbehalten waren.

Mit Louvre Couture begegnen sich zwei Epochen des Luxus. Auf der einen Seite der Luxus des Königshofes: Architektur, Kunst und Handwerk als Symbole einer Ordnung, die Macht durch Pracht legitimierte. Auf der anderen Seite der zeitgenössische Luxus der (Haute) Couture: globalisierte Marken, deren Entwürfe Exklusivität, Prestige und Kapital bündeln. Beide Systeme teilen die Sprache der Opulenz und Inszenierung. Louvre Couture zeigte Mode im Kontext der Macht, schwieg sich aber über die Machtverhältnisse aus, die beiden Formen des Luxus zugrunde liegen.

Unbenommen: Die Ausstellung war ein Fest für die Augen – äußerst Instagram-tauglich. Auch verbeuge ich mich vor all der Kunstfertigkeit und dem handwerklichen Können. Aber Louvre Couture hätte – gerade in dieser Kulisse – auch ein intellektuelles Fest sein können. Stattdessen verließ ich die Ausstellung mit dem Gedanken, dass die Mode im Louvre vor allem eines tat: Sie bestätigte den Louvre, und der Louvre bestätigte die Mode. Ein stilles Einvernehmen?

Schnitt für Schnitt

Spannend zu lesen! Du stellst gute Fragen. Ich denke, damals wie heute funktionieren die Machtverhältnisse nicht mehr, wenn sie hinterfragt würden. Und daher werden sie nur von anderen hinterfragt, nicht von denen, die die Teil davon sind. Die Austellungsmacher sind womöglich zu sehr Teil davon.

Den Film werde ich mir sicher anschauen.

Herzliche Grüße Christiane

Manuela

Dankeschön Christiane. Das freut mich wirklich zu lesen.

Da sagst Du etwas, sowohl was die Verstrickung als auch die Entzauberung betrifft. Tatsächlich war die Ausstellung mit einer Benefizveranstaltung in Form eines Abendessens für die Modeszene verbunden, bei der mehr als eine Million für die Renovierung des Louvre gesammelt werden konnte. So etwas gibt es mit der Met Gala schon länger, dennoch macht das Metropolitan Museum Ausstellungen mit Ecken und Kanten.

Herzliche Grüße Manuela

Stefanie

Was Du da berichtest, ist echt interessant. Die Idee, dass man seine Macht durch Pracht legitimiert und nicht umgekehrt, ist spannend. Ich hätte immer gedacht, man umgibt sich mit Prunk, weil man es kann. Also den Propaganda-Gedanken im Vordergrund. Wobei ich ehrlich gesagt den Gedanken an Staatspropaganda nicht wirklich hatte.

Mich bestürzt bei all dieser Opulenz immer der Gedanke an das Leben derer, die diesen Luxus letztendlich bezahlen mussten. Und dabei handelt es sich bei diesen Kleidungsstücken immerhin um wertvolle Materialien. Heutzutage werden ja selbt für Baummwolle Phantasiepreise aufgerufen.

Als ich vor ein paar Jahren ein Kleid von Wunderkind im Schaufenster gesehen habe, das aussah wie Omas Tischdecke mit einem Baumwollstoff kombiniert, fand ich es geschmacklos, dafür einen Preis zu verlangen, von dem eine durchschnittliche vierköpfige Familie locker drei bis vier Monate leben kann.

Im vergangenen Jahr hatte ich übrigens gut anderthalb Stunden Zeit zwischen zwei Transportmitteln, die ich im Louvre verbringen konnte. Das ist natürlich viel zu wenig Zeit für eine echte Besichtigung, also ließ ich mich einfach treiben und landete auch in den Appartements von Napoleon III. Ich fand die Räume eher enttäuschend, viel zu überladen und vollgestellt. Ich bin gespannt, wie man dort die Ausstellung realisiert hat und freue mich auf den Film.

Liebe Grüße, Stefanie

Manuela

Herzlichen Dank.

Nicht notwendigerweise. Mit fallen eine Reihe von Beispielen ein, wo es andersherum ist: kulturelles/symbolischen Kapital ökonomischem vorausgeht; z. B. um bei Frankreich und der Architektur zu bleiben: Ein Auslöser für die Entstehung der Kathedralen der Île-de-France mit ihrer Auflösung der Wandfläche zugunsten bunter Glasflächen war, dass die Steinmetze, die zuvor den Skulpturen-Schmuck für die romanischen Kirchen hergestellt hatten, zu teuer geworden waren. Es brauchte eine neue Ästhetik (die Gotik), die viel her machte und dennoch preiswerter war. Auch beim “Dressing up”, um ein Beispiel aus der Mode zu nennen, geht es m. E. mehr um Schein als Sein…

Das ist sehr aufmerksam, Stefanie. Nicht selten wird der Umstand verdrängt, dass viele den Luxus einzelner bezahlen. Eindrücklich hat B. Brecht in “Die heilige Johanna der Schlachthöfe” diesen Zusammenhang auf den Punkt gebracht. Er lässt sie nämlich sagen: “Da sitzen welche, wenige, oben und viele unten, und die oben schreien hinunter: kommt herauf damit wir alle oben sind, aber genau hinsehend siehst du was Verdecktes zwischen denen oben und denen unten was wie ein Weg aussieht, doch ist’s kein Weg sondern ein Brett, und jetzt siehst du’s ganz deutlich ’s ist ein Schaukelbrett, dieses ganze System, ist eine Schaukel mit zwei Enden, die voneinander abhängen, und die oben sitzen oben nur, weil jene unten sitzen, und nur solange jene unten sitzen, und säßen nicht mehr oben wenn jene heraufkämen, ihren Platz verlassend, so dass sie wollen müssen, diese säßen unten in Ewigkeit und kämen nicht herauf. Auch müssen’s unten mehr als oben sein, sonst hält die Schaukel nicht.” Eine großartige Inszenierung des Stückes läuft übrigens gerade im BE, falls Du mal wieder in der Stadt bist.

Viele liebe Grüße Manuela

Stefanie

Ja, genau das ist der Punkt. Wir haben im Urlaub die Grünen Gewölbe in Dresden besichtigt, , erst die historischen, dann die neuen. Und bei aller Begeisterung für die phantastische Handwerkskunst, die man dort sehen konnte, waren wir am Ende regelrecht angeekelt von der ganzen Protzerei. Die Krönung waren ein Modell eines Fantasie-Großmogul-Palastes, der 60 000 Taler gekostet hat und dann dieser grüne Diamant, der allein 400 000 Taler gekostet hat, übrigens zu einer Zeit erworben, als August der Starke fast pleite war durch den siebenjährigen Krieg. Im Vergleich dazu wurde der Preis der Frauenkirche mit 200 000 Talern genannt, das muss man sich mal vorstellen.

August hat übrigens auch den Adel besteuert, und wo haben die sich wohl ihr Geld zurückgeholt? Es ist wohl anzunehmen, dass das Volk quasi doppelt besteuert wurde. Sicher, mit der Porzellan-Manufaktur muss der König Geld gescheffelt haben wie Heu, trotzdem finde ich das obszön. Bin wohl mehr von einer Sozialistin, als mir bewusst war.

Liebe Grüße, Stefanie

Manuela

Es scheint fast so… 😉

Ja, wir dürfen uns glücklich schätzen nicht im Zweiten Kaiserreich oder gar im Absolutismus, sondern in einer Demokratie zu leben…

Mir ging es allerdings weniger um die Sammlung selbst – kaum eine Sammlung dürfte nach heutigen Maßstäben “unschuldig” sein – sondern dem Umgang damit. Und hier hätte ich mir mehr Kontextualisierung gewünscht.

Liebe Grüße Manuela

Anja

Ich bin ein bisschen spät mit meinem Dank zu deinem Post, deinen Eindrücken, deinen Bewertungen, sehr spannend zu lesen. Den Film habe ich mittlerweile gesehen. Als ich von der Ausstellung hörte, dachte ich, die Idee sei lediglich, die Leute in den Louvre zu bringen und zwar in die Räume, in die man eher nicht automatisch geht oder eine neue Besucherschicht zu erschließen, so schien es mir bei der Klamottenausstellung von Taylor Swift im V&A letzten Sommer. Ein bisschen mehr steckte ja immerhin doch dahinter. Bei all den Modeausstellungen frage ich mich immer wieder, wo die Grenze zwischen Showroom und Museum ist, die Grenze zwischen Kunst und Mode. Ich gehe gerne in solche Ausstellungen, fühle mich im Museum wohl und in den Showrooms von Designern fehl am Platz. Das ist jetzt ein anderer Diskurs, aber manchmal ist die Abgrenzung zwischen Modeausstellung und Boutique für mich fließend. Jetzt im nachhinein bedauere ich ein bisschen, die Ausstellung nicht besucht zu haben, du weißt ja, Paris sind nur 4 Stunden von mir. Immerhin hatte ich ein paar virtuelle Besuche, deiner davon am ausführlichsten, merci. LG Anja

Manuela

So ein anderer Diskurs ist das gar nicht! Ich denke, das Format funktioniert in beide Richtungen: Ja, es soll die Museen durch neue Besuchergruppen “beleben” und ist sicherlich auch Ausdruck einer Demokratisierung des Kunstgenusses; andererseits profitieren auch die Marken vom musealen Glanz. Mode wird auf die Ebene der Kunst gehoben und wird dadurch z. B. ein Diskurs-Gegenstand für Leute, die Klamotten in Showrooms und Boutiquen nie eine Zeile gewidmet hätten (ich nehme mich da nicht aus).

Für mich sind diese Ausstellungen Inszenierungen auf der Kippe: sie können hochinteressante Kommentare zu Ästhetik und Gesellschaft liefern (weil “thinking out of the box”) oder einfach nur Marketing sein.

Dank Dir für Deine lieben Worte & herzliche Grüße Manuela